سيتوجه الشعب التركي في 16 من نيسان/أبريل المقبل لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيتم بموجبها الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، بعد أن أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائباً من مجموع 550 أي بغياب 62 نائباً، وصوت 339 نائباً ما نسبته (61%) لصالح مقترح القانون بينما عارضه (39%) منهم، ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء العام القادم 50+1 بـ(نعم)، أي أكثر من (50%) من الأصوات.

إن وسائل الإعلام الموالية للحكومة والحزب الحاكم تطرح حسابات رقمية توضح سهولة ضمان مرور المشروع الرئاسي عبر الاستفتاء باعتبار أن أصوات ناخبي الحزبين (العدالة والتنمية والحركة القومية) تتخطى %60 -49.5% للعدالة والتنمية و%11.9 للحركة القومية- حسب نسبة ممثليهم في البرلمان الذي يتكون من 550 نائباً، منهم 317 من العدالة والتنمية، و133 من حزب الشعب الجمهوري (اليساري)، و59 من الشعوب الديمقراطي (الكردي)، و39 من الحركة القومية، ونائبين مستقلين.

وشملت التعديلات الدستورية صلاحيات موسعة لرئيس الجمهورية الذي سيقوم بتشكيل الحكومة مع إلغاء منصب رئيس الوزراء وتعيين نائب للرئيس أو أكثر، وقيادة القوات المسلحة، فضلا عن تعيين قادة الجيش والقوات الأمنية وكبار موظفي الدولة وإقالتهم، والتدخل في عمل القضاء باختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين المسؤول عن تعيين شخصيات النظام القضائي وإقالتهم، فيما سيختار البرلمان سبعة أعضاء، وإلغاء المحاكم العسكرية ومحاكمة العسكر في المحاكم المدنية. ويحق للرئيس أيضاً فرض حالة الطوارئ بدلا من البرلمان، ويحق له زعامة حزب سياسي؛ وبهذا سيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600 مع خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة، وتنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلاً من أربع في اليوم نفسه مع الانتخابات الرئاسية. أما البرلمان فسيحتفظ بسلطة تشريع وتعديل القوانين والإشراف على أداء الرئيس الذي سيحظى بسلطة إصدار مراسيم رئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية. وإذا تم اتهام الرئيس بارتكاب جريمة أو شبهة فساد فيجوز للبرلمان بغالبية ثلاثة أخماس الأعضاء -360 نائباً من 600- أن يطالب بفتح تحقيق، علماً أنَّ الرئيس يستطيع -حسب المشروع الرئاسي- حل البرلمان، والدعوة لانتخابات جديدة، ومن صلاحيات الرئيس أيضاً تعيين ١٢ قاضياً في المحكمة الدستورية من أصل (١٥)، وهؤلاء القضاة هم الذين سيحاكمون الرئيس فى حال توجيه أي تهمة إليه.

المؤيدون والرافضون للمشروع الرئاسي:

ورغم التيسر الذي يقدمه حزب العدالة والتنمية لمرور المشروع عبر الاستفتاء، إلا أن الأمر أعقد من ذلك بكثير لعدة أسباب، أهمها: أن ناخبي الحركة القومية غير مضمونين وسط الاتهامات المتبادلة بين قيادته في تأييد المشروع الرئاسي ورفضه، وأن حزب الشعب الجمهوري وحركة فتح الله غولن يقودان هذه الأيام حملة مكثفة لإخافة الناخب التركي من قيام نظام دكتاتوري سيطيح بانتعاش الاقتصاد التركي منذ 2003؛ وهو ما بدا واضحاً من نتائج شركات استطلاع الرأي التركية التي تخلّت معظمها عن المهنية وصارت غير دقيقة ومتضاربة، فمثلاً شركة (ORC) للاستطلاع قالت إن نسبة الموافقة في الاستفتاء هي (%55.9) خلال شهر تشرين الأول/نوفمبر الماضي، فيما قالت شركة (METROPOL) إن نسبة الموافقة حسب استطلاعها للرأي بلغ (%49) خلال الشهر نفس أيضاً، أما شركة (A&G) فقد وجدت أن نسبة الموافقة (%52.7)، ومن غير الممكن معرفة إن كان جميع ناخبي العدالة والتنمية سيصوتون لصالح المشروع؛ لأن نسبة غير قليلة منهم ليسوا إسلاميين أو محافظين، ولكنهم يصوتون كل مرة للعدالة والتنمية التي نجحت في برامجها الاقتصادية وحققت منافع معيشية للناس، والجدير بالذكر أن جمهور الحركة القومية منقسم بين مؤيد ومعارض خشية تفرد الرئيس أردوغان بكل الصلاحيات التنفيذية وإلغاء العلمانية التي يجاهر بإلغائها أنصار أردوغان.

أنصار الرئيس أردوغان يطالبون أن تتحول تركيا إلى أكبر قوة إقليمية تحت إدارة رئيس قوي حتى تصل إلى عام 2023 الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، وقد أنجزت مشروع تركيا الجديدة أو تركيا العثمانية، مع الأخذ بالحسبان أن النظام الرئاسي -في حال مرور المشروع في الاستفتاء- سيطبق في عام 2019؛ وهو ما يعني بقاء السيد أردوغان رئيساً حتى عام 2029 عبر ولايتين متتاليتين.

لقد طرح أنصار أردوغان يطرحون نقاطاً قوة المشروع الرئاسي، ولعل أهمها أن النظام السياسي الحالي البرلماني يعاني خللاً في العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث تشكو الحكومة من سيطرة البرلمان، وعليه فإن الانتقال إلى النظام الرئاسي سيجعل النظام السياسي أكثر استقراراً، ولاسيما أن تركيا عانت من قبل من صراع الحكومات الائتلافية التي انعكس عدم انسجامها إلى تدهور العمل الحكومي وفشل الخطط الوزارية؛ وبالتالي تدني المستوى الاقتصادي.

إن تركيا -التي حققت خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيراً في المجال الاقتصادي واكتسبت نفوذاً إقليمياً ودولياً- باتت بحاجة إلى رئيس قوي بصلاحيات مطلقة لإدارة السياسة الخارجية، أما داخلياً فإن هذه الصلاحيات ستعمل على إزالة البيروقراطية من السلطات التنفيذية والتشريعية، وإلغاء حالة التعارض في النظام البرلماني الذي يقرر فيه رئيس الوزراء أمور البلاد؛ وهو ما تسبّب في مشكلات منذ تأسيس الجمهورية بين جميع رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء، ما قد يعطي دفعة قوية نحو تحقيق أهداف مشروع تركيا الجديدة لعام 2023 التي ستضع تركيا ضمن قائمة أفضل عشرة اقتصادات في العالم.

من جانبهم، يتساءل رافضو المشروع الرئاسي عن حاجة تركيا إلى نظام رئاسي، ويعتقدون أن القول بفشل النظام البرلماني أمر غير واقعي؛ لأن حزب العدالة والتنمية حكم تركيا في ظل نظام برلماني، وحقّقَ إنجازات اقتصادية جيدة، بل إن تطور تركيا اقتصادياً بدءَ من عهد الرئيسين تورغوت أوزال وسليمان ديميريل ثم أردوغان، وهو ما يعني أن النظام البرلماني كان ناجحاً، ويمضي الرافضون للمشروع الرئاسي بالقول إن سعي الرئيس أردوغان لتغيير النظام إلى رئاسي إنما هو على حساب السلطتين التشريعية والقضائية، وقد يسعى إلى استبدال التعددية الحزبية بنظام الحزب الواحد كما فعل كمال أتاتورك الذي قاد عملية تغيير الدولة من خلافة إسلامية وسلطنة إلى جمهورية علمانية فيما يرغب أردوغان بتغيير الدولة بشكل معاكس، وهو ما يعده حزب العدالة والتنمية فرضاً غير واقعي.

إن مخاوف المعارضة من أن يكون الانتقال إلى النظام الرئاسي مدخلاً إلى حكم دكتاتوري بشكل دستوري، لأن الدستور في حالة إقرار المشروع الرئاسي سيجعل الرئيس أردوغان حاكماً مطلقاً بما يشكّلُ خطراً على الديمقراطية والتعددية السياسية، وطالما ادعت المعارضة أن لدى السيد أردوغان مشكلة كبيرة مع العلمانية جوهرياً ومع التعددية السياسية.

ويشكك الرافضون لمشروع النظام الرئاسي في قدرة البرلمان على مراقبة الوزراء ونوَّاب الرئيس لأنهم مسؤولون أمام الرئيس وحده، وهو من يعينهم ويقيلهم. أما إقالة الرئيس نفسه فهي ممكنه لكن على 400 نائب من أصل 600 أن يقرِّروا الإقالة، ولكن المشكلة أن أغلبية النوَّاب يدينون بمقاعدهم في البرلمان إلى الرئيس الذي اختارهم ضمن القائمة الانتخابية لترشيح النواب باعتباره رئيس الحزب، وإذا تمرد النواب وقرروا إقالته فإن الرئيس يستطيع حلّ البرلمان بمرسوم رئاسي ويدعو لانتخابات جديدة ويختار مرشحين جدداً من الحزب للبرلمان، والجدير بالذكر أن عدم مرور المشروع بالاستفتاء قد يقود إلى انتخابات برلمانية مبكرة؛ لأن المعارضة ستعتبر عدم إقرار المشروع بمنزلة استفتاء على شعبية الرئيس أردوغان، وحكومة العدالة والتنمية في ظل تحديات اقتصادية وعمليات أمنية وعلاقات خارجية متوترة مع جميع الجيران ومع الاتحاد الأوروبي.

هل انتهى ربيع الاقتصاد التركي؟

إن أخطر ما يواجه تركيا في المرحلة الحالية هو التراجع الاقتصادي السريع الذي سبب زيادة في البطالة وارتفاعاً في التضخم، وانخفاضاً لقيمة الليرة في ظل أوضاع سياسية وأمنية مضطربة التي أثرت مباشرةً على السياحة التي يستفيد منها ما يقرب من مليون مواطن بنحوٍ مباشر أو غير مباشر بعد اختفاء طوابير السياح الغربيين والروس في شوارع المدن التركية وفنادقها.

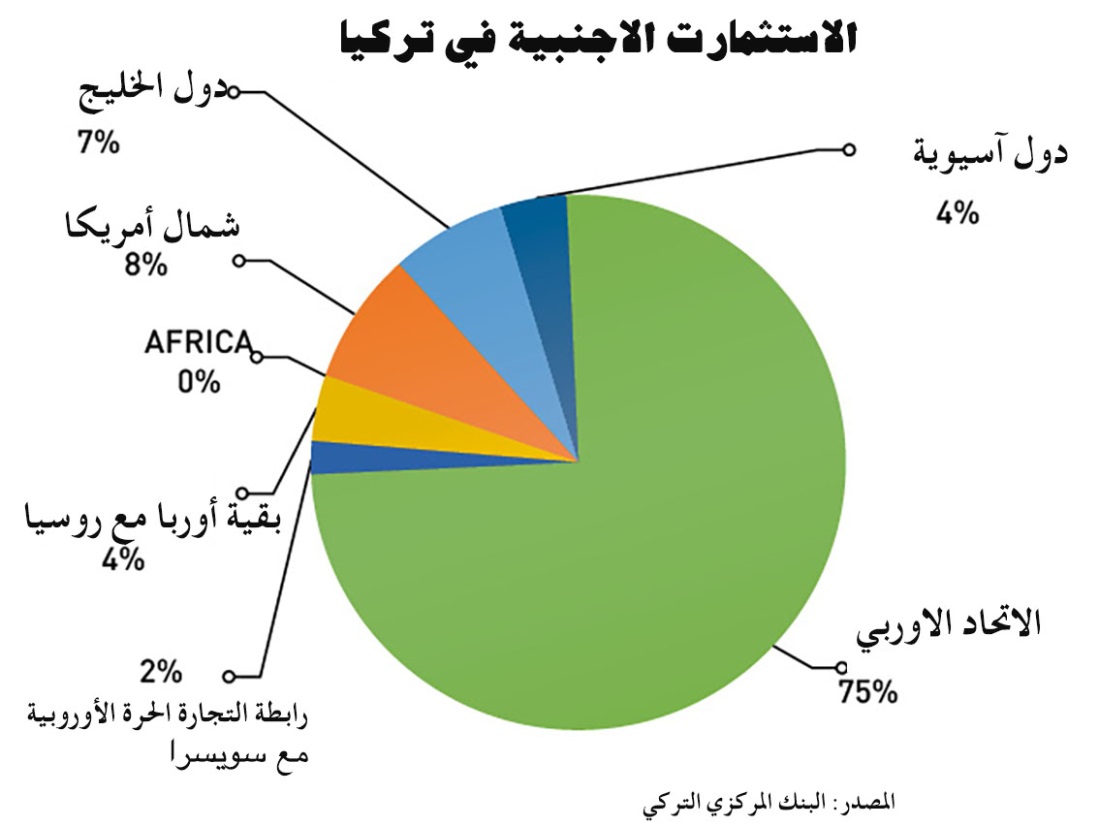

لقد تضررت العملة التركية وفقدت الليرة التركية نحو (20%) من قيمتها خلال العام الماضي أمام الدولار؛ وهو ما دفع بالبنك المركزي التركي إلى التدخل للحد من تراجع قيمة الليرة بهدف منح المستثمرين الثقة بالعملة المحلية، وهذا الانخفاض الحاد في قيمة الليرة دفع بالسيد أردوغان إلى أن يدعو الأتراك بنفسه إلى تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية، وعلى الرغم من ذلك صنفت وكالات التصنيف الائتماني العالمية اقتصاد تركيا بترتيب أدنى في الدرجة الاستثمارية بسبب مخاوفها من غياب سيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، ما زاد من مخاوف المستثمرين في الاقتصاد التركي ودفع أصحاب رؤوس الأموال إلى تبديل مدخراتهم بالدولار واليورو بدلاً من الليرة، ليزداد الطلب على الدولار واليورو بالسوق التركية، وبدأت بعض الشركات الأجنبية المستثمرة بالتفكير في مغادرة تركيا، وإعداد دراسات لإيقاف مشاريعها بحثاً عن بيئة استثمارية جديدة آمنة ومستقرة ومربحة.

ويخشى الاقتصاديون من استمرار هذا التوجه نتيجة عدم اتضاح الرؤيا وعدم اطمئنان المستثمرين للوضع الأمني السياسي مع احتمال الانتقال إلى نظام رئاسي، فيما تحدث أحد مستشاري الرئيس أردوغان عن مؤامرة خارجية في تشجيع المضاربات لتخفيض قيمة الليرة، وهو ما ذكره السيد أردوغان أيضاً حينما قال إن أعداء تركيا فشلوا في الانقلاب فلجأوا إلى الحرب الاقتصادية، إذ إن انخفاض قيمة الليرة أدّى إلى ارتفاع مستوى التضخم في المواد الغذائية والمشروبات، ما قد ينذر بموجة انكماش اقتصادي تشبه تلك التي مرت بها تركيا قبل العام 2002؛ لأن المتغيرات الأخيرة من انخفاض قيمة العملة المحلية وتدهور السياحة والصراع السياسي جعل الاقتصاديين يتوقعون ذلك، بعد أن نست حكومة العدالة والتنمية أهم أسباب الانتعاش الاقتصادي، حينما كانت منشغلة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتمارس سياسة الهدوء والدبلوماسية العقلانية، ولم تتدخل في شؤون دول المنطقة ما جعل من سياستها التدخلية أن تكون عرضة للمخاطر الإرهابية، وتهدِّدَ الاقتصاد التركي.

وبحسب تحليل اقتصادي في تقرير خاص عن تركيا صدر عن صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية بتأريخ 10 كانون الثاني يناير 2017، فإن تركيا تقترب من أزمة مالية كبيرة هي الأسوأ منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في نهاية عام 2002؛ بسبب المشكلات الأمنية والسياسية المتفاقمة في تركيا الناتجة عن انتقال آثار الصراع السوري إلى داخل تركيا وتسامح الرئيس أردوغان مع المنظمات الجهادية، وتضحيته بفرصة السلام مع الأكراد لتحقيق مكاسب انتخابية، وتطهير مؤسسات الدولة من أتباع فتح الله غولن بعد الانقلاب العسكري الفاشل.

إن هذا التطهير العشوائي ترك آثاراً سلبية على الأعمال التجارية حينما تم استبدال كثيرٍ من المديرين التنفذيين ما أحدث فراغاً وانقطاعَ صلة بسبب العلاقات الخاصة بين المديرين السابقين والأطراف التجارية. إن جميع المديرين حتى الجدد منهم يسعون لإرضاء السلطات بعقد العلاقات التجارية على وفق رؤية ممثلي الحكومة خوفاً من اتهامهم بالإرهاب والمولاة لفتح الله غولن، وهو ما شعر به المستثمرون الأجانب والمحليون بوضوح، وخشوا من مصادرة أملاكهم أو تجميدها للتحقيق في حالة اتهام أحد المديرين بالتبعية لغولن؛ فالأسباب الثلاثة السابقة كان لها دور أساسي في انخفاض قيمة الليرة.

يتوقع اقتصاديون أن ضعف الليرة ستسبب ضغوطاً هائلة على الاقتصاد التركي على الرغم من خبرة الإدارة التركية في التعامل مع الديون، لأن السيولة النقدية التي بدلاً من استخدامها في الاستثمار ستدفع للدائنين وستعاني الإدارات الاقتصادية من مشكلة عجز الميزانية؛ وبالتالي تسريح العمال والموظفين في وقت تراجعت فيه السياحة، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار النفط الذي من شأنه أن يزيد من العجز المالي التركي، وإذا ما زادت الولايات المتحدة من سعر الفائدة لجذب رؤوس الأموال فإن الدائنين والمستثمرين سيعيدون نظرهم خشية تعرضهم للخسارة في تركيا، أما الرئيس أردوغان فما زال مصراً على خفض سعر الفائدة التي كانت أحد الأسباب الرئيسة لاستقالة أحمد داود أوغلو من رئاسة الوزراء، وكان داود اوغلو يعتقد أن رفع سعر الفائدة في تركيا من شأنه أن يجذب نسبة أكبر من المستثمرين، ويحافظ على الموجودين لكن أردوغان رأى أن رفع سعر الفائدة سيزيد من التضخم، ومع استقالة داود أوغلو وكبار المستشارين الاقتصاديين مثل علي باباجان، هيمن أردوغان على سياسة البنك المركزي الذي ليس لديه الاحتياطيات اللازمة لتقديم الدعم المتواصل للعملة التركية بضخها مئات الملايين من الدولارات في السوق التركية بدلاً من زيادة سريعة وكبيرة في أسعار الفائدة لاستقرار العملة، في هذا السياق رد أنصار السيد أردوغان على المستثمرين بالقول إن تطبيق النظام الرئاسي سيعطي الصلاحيات الكافية لمعالجة هذه المشكلات الاقتصادية حينما يدير الرئيس جميع مؤسسات الدولة كما هو الحال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من دون تقديم تفسير للمعالجة الاقتصادية مع اتهام أطراف خارجية بتحفيز المضاربة وتخفيض الليرة.

من الجهات الخارجية المقصودة بحديث الرئيس أردوغان؟

أصدرت بعض وكالات التصنيف الائتماني العالمية تقييماً حول تركيا خفضت فيه التصنيف الائتماني في تركيا، حيث خفضت وكالة (ستاندرد آند بورز) في تموز يوليو الماضي التصنيف الائتماني لتركيا من مستوى إمكانية الاستثمار إلى مستوى المضاربة، ثم خفضت وكالة (فيتش) الشهر الماضي التصنيف الائتماني لتركيا أيضاً من مستوى إمكانية الاستثمار إلى مستوى المضاربة، وقالت الوكالتان إن سبب تخفيضهما للتصنيف الائتماني التركي هو للأوضاع السياسية والأمنية التي أدت إلى ضعف الأداء الاقتصادي وسيطرت الحكومة على المؤسسات المستقلة، وأن الاستفتاء على النظام الرئاسي قد يقود إلى هيمنة الرئيس أردوغان على المؤسسات الاقتصادية، فضلاً عن العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع السياحي، وخفضت وكالة (ستاندر آند بورز) تصنيف أربعة مصارف تركية من درجة مستقر إلى درجة سلبي.

وكانت الوكالتان قد صنفتا تركيا سابقاً بالاقتصاد المستقر والإيجابي وضمن مستوى إمكانية الاستثمار، هذا التصنيف الجديد أفقد تركيا ثقة اكتسبتها منذ عام 1998 حينما تم إلقاء القبض على السيد عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني، وشهدت تركيا أوضاعاً أمنيةً مستقرة في المدن الكبرى، وللتوضيح فإن وكالات التصنيف الائتماني هي مؤسسات خاصة تصدر تقييمات عن الجدارة الائتمانية للدول والمؤسسات والشركات الكبرى، وتقييم الوكالات إيجاباً أو سلباً ينعكس على ثقة المستثمرين في هذه الدولة أو الشركة على مدى قدرتها على تسديد الديون، فمعنى أن يكون التصنيف سلبياً هو أن هذه الدولة أو الشركة الكبرى قد تكون غير قادرة على الالتزام بتعهداتها المالية وإذا كان التصنيف إيجابياً فيعني المقدرة، وتنظر الدول والشركات إلى تصنيف هذه الوكالات كشهادات تحقق من مقدرة التعهد المالي أو عدم مقدرته؛ ما يسهل للدول الحصول على التمويل الاستثماري والديون للأسواق الداخلية، لأن التصنيف يصدر بناء على معايير اقتصادية وحسابات معقدة لموجودات الدول وأصولها وسيولتها النقدية، وأشهر وكالات التصنيف هي فيتش وموديز وستاندر أند بورز التي تهيمن على سوق التصنيفات في العالم وجميعها أميركية.

ردت الحكومة التركية على وكالات التصنيف لكسب ثقة المستثمرين والدائنين بتأسيس صندوق سيادي تسعى الحكومة إلى أن تصل استثماراته لنحو 200 مليار دولار، ووجهت تركيا رسالة إلى المستثمرين والدائنين مفادها أن مناخ الاستثمار بتركيا ما زال ممكنا، ولا خوف من تخلي الدولة عن التزاماتها، وأراد الرئيس أردوغان توجيه رسالة إلى أوروبا وأميركا عقب تلويحهما باحتمالات فرض عقوبات اقتصادية هي أن تركيا قادرة على استثمار أصولها المالية، فقد ضمت الحكومة التركية الخطوط الجوية التركية ومصرف الزراعة وشركات أخرى إلى الصندوق السيادي، وقد حذر حزب الشعب الجمهوري المعارض من أن عدم قدرة الدولة على تسديد الديون سيجعل المؤسسات الاقتصادية في الصندوق السيادي تمنح للدائنين الأجانب في حالة مشابهة لما شهدته الدولة العثمانية عام 1881 حينما أسست إدارة الدين العام التي وضع تحت تصرفها قسم مهم من موارد الدولة العثمانية لتسديد ديون الدول الأوروبية، وضم مجلس الإدارة آنذاك سبعة أعضاء، ستة منهم يمثلون الدول الأجنبية والسابع عينه المصرف العثماني.

إن الصناديق السيادية تستثمر معظم عائداتها في مجال السندات الحكومية أو العقارات أو أسواق الأوراق المالية أو الذهب؛ وهو ما يعني أنها تتبع قوانين الأسواق الأميركية والأوروبية وتقع تحت سيطرتها؛ وبالتالي تتعرض لضغوط مالية تلجأ فيها إلى الاقتراض، وطلب الاستثمار في مقابل ضمان أصول المؤسسات الاقتصادية، وهو ما حصل للدولة العثمانية في أواخر عهدها.

ومن الناحية المعيشية للمواطنين الأتراك، أدى ارتفاع الدولار إلى ارتفاع الأسعار في جميع الأسواق التركية ومنها أسواق المواد الغذائية، وجعل غلاء المواد الغذائية والخضراوات الناس يحتجون على أصحاب المحال التجارية الذين بدورهم يربطون أسعار المواد بالدولار ويقولون للمحتجين إن انخفاض الأسعار مرتبط بارتفاع قيمة الليرة أمام الدولار، وبحسب تقارير صحف المعارضة التركية، فإن هناك خشيةً لدى الطبقة الشعبية الفقيرة من استمرار فترة الغلاء وأن كثيراً من الفقراء أخذوا يرشدون في شراء الفاكهة، وبحسب تقرير معهد الإحصاء التركي، ازدادت أسعار السلع الاستهلاكية في تركيا بنسبة 2.46% في كانون الثاني يناير 2017 مقارنة بالشهر السابق مسجلةً ارتفاع بنسبة 1.64% في كانون الأول ديسمبر، وتجاوزت توقعات المحللين الاقتصاديين وشملت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ أكثر من غيرها، وقفز معدل التضخم من 8.5% في كانون الأول ديسمبر إلى 9.2% في كانون الثاني يناير، وارتفع مؤشر أسعار السلع الأساسية مثل الأغذية والطاقة بنسبة 0.92% في كانون الأول ديسمبر (حسب البيانات المتوافرة)، مقارنةً بشهر تشرين الثاني نوفمبر علاوة على 0.72%، في حين ازداد معدل التضخم الأساسي من 8.1% في تشرين الثاني نوفمبر إلى 9.1% في كانون الأول ديسمبر.

الخلاف بين قادة الحركة القومية

تمرُّ الحركة القومية التركية بأسوأ مرحلة من مراحلها التنظيمية؛ بسبب الخلافات الحادة بين قادتها حول قبول أو رفض مشروع النظام الرئاسي. كان رئيس الحركة القومية دولت بهجلي من أشد المعارضين للرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية ولمشروع النظام الرئاسي منذ أول مرة تم طرحه إلى درجة أنه شبّه أردوغان بهتلر الذي يسعى لإقامة سلطنة من دون عرش، لكن بهجلي استدار بنحوٍ كامل لصالح أردوغان وبدأ بتأييد النظام الرئاسي، وهذه الاستدارة أحدثت صراعاً داخل قيادة الحركة القومية وبين جماهيرها. يقول القوميون المؤيدون لرئيس الحركة إن الرئيس أردوغان هو الذي تغيّر وسار على الاستراتيجية التي طالما نادت بها الحركة في عدم تقديم أية تنازلات للأكراد واستخدام العنف المفرط في مواجهتهم، وهو ما كان سبب تصويت نصف ناخبي الحركة لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، وفقدان الحركة لنصف مقاعدها البرلمانية ما تطلب الأمر الاستماع لجماهيرهم وتأييد الرئيس أردوغان.

يقول القوميون المعارضون للنهج الجديد لرئيس الحركة إن السيد أردوغان استخدم الترهيب والترغيب مع رئيس الحركة حينما جعل القضاء يستدعيه للمحاكمة بقضايا فساد، وفي الوقت نفسه عرض عليه منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، ثم طلب أردوغان من الادعاء العام إغلاق ملف فساد بهجلي؛ وبالتالي قرر السيد بهجلي تأييد الرئيس أردوغان والوقوف معه بصف واحد ضد الرافضين للمشروع الرئاسي، ومع أن بهجلي لم ينكر عرض النائب الثاني لرئيس الجمهورية إلَّا إن الشائعات التي يتعرض لها افقدته جزءاً من مصداقيته أمام جماهيره، والسؤال الذي يطرحه المراقبون هو ما إذا كان بهجلي كرئيس للحركة القومية قادر على إقناع ناخبي حزبه بالتصويت لصالح الرئيس أردوغان، ولاسيما بعد جملة الاستقالات التي قدمها عدد من مسؤولي الحركة منهم نائبه في قيادة الحزب، وهذه الاستقالات والشائعات في مصداقية رئيس الحركة جعل الرافضين يتجاوزون لأول مرة الخطوط الحمر في ثقافة الحركة بعدم مخالفة رئيس الحركة وإطاعته إطاعةً تامةً.

بدأ التيار المعارض داخل الحركة القومية يتجه للبحث عن زعيم جديد هو رئيس الحزب الوطني دوغو برينجيك القومي المتطرف الذي اتهمه الرئيس أردوغان مع آخرين من القوميين بتدبير محاولة انقلاب في عام 2007 ضمن تنظيم إرغينيكون القومي، وتم سجنه حتى عام 2014 حيث أطلق سراحه مع القوميين، واتهم اردوغان حينها جماعة فتح الله غولن بتدبير قضايا كيدية ضدهم. انضم دوغو برينجيك إلى صفوف المعارضين للمشروع الرئاسي وطلب من جميع القوميين الأتراك التصويت ضد المشروع؛ لأن السيد أردوغان سيستخدم صلاحياته الرئاسية لتغيير الدولة التركية بإلغاء العلمانية، وتطبيق النظام العثماني بنحوٍ جديد، ورأى برينجيك أن أردوغان يشكل خطراً على مستقبل تركيا أكثر من حزب العمال الكردستاني، وذهب برينيجك في الدعوة إلى حماية أيديولوجية القومية التركية التي فرط بها رئيس الحركة القومية، وهناك خشية لدى القوميين المعارضين لرئيس الحركة القومية بأن يكون تحالف الرئيس أردوغان مع القوميين هو تحالف مؤقت لكسب أصواتهم في الاستفتاء، ثم العودة إلى سياساته السابقة في المصالحة مع الأكراد، وتقديم تنازلات على حساب القومية التركية، فالرئيس أردوغان تحالف مع جماعة فتح الله غولن ضد القوميين، والآن هو متحالف مع القوميين ضد الغولنيين.

خلاصة القول:

هناك تداعيات بعيدة المدى ستلحق بتطبيق المشروع الرئاسي، وتحوّل تركيا من نظام برلماني إلى رئاسي تنفيذي، فطالما اتخذت الأحزاب التركية من البرلمان منبراً للتعبير عن خلافاتها السياسية والأيديولوجية، ومع مصادرة حقوق التعبير في البرلمان لصالح حزب واحد ستتجه الأحزاب الأخرى للاحتجاجات والرفض الشعبي لإسماع أصواتها، إن الأحزاب الأربعة في البرلمان التركي يمثّلُ كلٌّ منها أيديولوجية وعقيدة وليس فكراً سياسياً لإدارة الدولة، فالحزب الحاكم يمثل التيارات المحافظة والإسلامية، وحزب الشعب الجمهوري يمثل اليسار التركي والعلويين، والحركة القومية تمثل الفكر الكمالي، وحزب الشعوب الديمقراطي يمثل الأكراد، وجميعها تختلف بالأيدولوجية اختلافاً جوهرياً، لذا فإن إقصاء طرف قد يجعلها تتجه للعمل المسلح أو الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات والإضرابات، وهي خطوة قد تكون باهظة الثمن في ظل حديث رئيس الشعب الجمهوري بأن تغيير النظام بهذه الطريقة لن يمرَّ بغير دماء، فيما حذّرَ بعض نوابه من نشوب حرب أهلية.

إن استمرار هذه الأجواء وتصاعدها سيؤدي إلى نتائج لا تخدم الاستقرار والازدهار في تركيا ولاسيما فيما يتعلق بالاستثمار، وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين، وستؤدي النتائج الاقتصادية إلى هروب المستثمرين وصعوبة تركيا في الحصول على ديون لتمويل المشاريع؛ وبالتالي انخفاض أكثر للعملة التركية وارتفاع معدلات التضخم والغلاء، وتوجه بعض الشركات لتسريح الموظفين وتطبيق النظام الرئاسي قد يعني للمستثمرين الأجانب والمحليين تدخلاً أكبرَ في السياسة الاقتصادية، وتقديم الاعتبارات السيادية والسياسية على الاعتبارات الربحية.

يطرح التحوّل إلى النظام الرئاسي بهذه الطريقة تساؤلات عن مستقبل الجيش التركي في حلف شمال الأطلسي الناتو، فالمؤسسة العسكرية التركية مستقلة ترتبط بعلاقات خاصة مع الحلف، وإذا ما صار الجيش تحت قيادة الرئيس أردوغان “المتقلب” في علاقاته تارةً مع الغرب وتارةً مع روسيا وإيران، فإن أبواب ضغوط جديدة ستفتح على تركيا من الغرب وتحديداً من الولايات المتحدة التي هي غير مستعدة لخسارة تركيا لصالح المحور الروسي، وإذا ما قرّرَ الرئيس أردوغان الاستقلال السياسي والعسكري عن حلف الناتو سيجد الغرب نفسه بين اختيارين، هما إما تركيا وإما الرئيس أردوغان.

هناك رؤية من أن يؤدي الانتقال إلى النظام الرئاسي إلى تحرك الجيش رغم ما يعتقده الكثيرون أن الرئيس أردوغان قد تمكن من الهيمنة على الجيش، فالجيش التركي ما زال قوياً ويضم الكثير من الضباط القوميين والمعارضين للرئيس، وتتحدث صحف المعارضة عن نية الرئيس استبدال الجيش بأكمله بجيش جديد بعد توليه صلاحيات النظام الرئاسي، وهذا قد يشكل مدخلاً لهذا التحرك باسم الحفاظ على الديمقراطية والعلمانية من رئيس يسعى إلى استعادة العثمانية، وإذا ما حصل ذلك -نجح أم فشل- ستتعرض تركيا لشبح الحرب الأهلية والتقسيم.

ووسط الصراع القائم بين القوميين الأتراك، يجد السيد أردوغان نفسه مجبراً على الاعتماد على أصوات القوميين لمرور المشروع الرئاسي؛ لأن كلَّ الدلائل تشير إلى سباق متقارب جداً بين الرافضين والمؤيدين، والمشروع الرئاسي نفسه صار يتركز حول شخص الرئيس أردوغان الذي ينال احترام نصف سكان البلاد وكراهية شديدة من النصف الآخر، ومنحه صلاحيات مطلقة دون مصالحة حقيقية داخلية سيجعل تركيا تتجه إما إلى الاضطراب الأمني وإما الدكتاتورية المتشددة.